市民活動ワクワクレポート内容

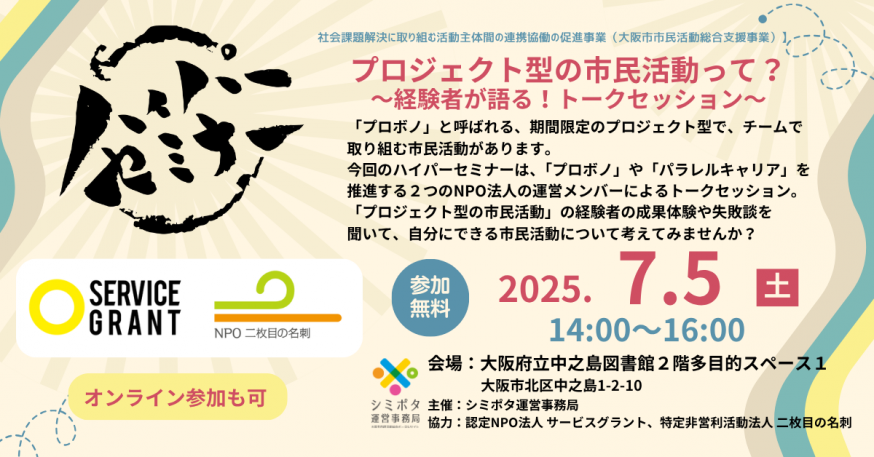

●プロボノと市民活動

「プロボノ」とは、「公共善のために」を意味するラテン語「Pro Bono Publico」を語源とする言葉で、「社会的・公共的な目的のために、職業上の経験やスキルを活かして取り組む社会貢献活動」を意味します。

「プロボノ」という言葉の認知度は1割程度とそれほど高くはありませんが、自分の得意なことで、地域活動・非営利活動へ関わっていく人は増えています。

市民活動に関わる一つのきっかけ、一つのアプローチとして、プロボノという「プロジェクト型の市民活動」があることを知っていただきたく、今回のハイパーセミナーを企画しました。

「プロボノ」や「パラレルキャリア」を推進する2つのNPO法人の運営者4名にご登壇いただき、各団体の取組や過去の体験談について語っていただきました。

●登壇者紹介

・河井 靖子さん

2017年秋に「大阪ええまちプロジェクト」にプロボノワーカーとして参加

2018年春から関西事務局スタッフとして参画し、プロボノマッチングのコーディネーター他、行政協働企画の推進などに関わる

・堀 久仁子さん

2013年から関西事務局非常勤スタッフとして、地域活動×プロボノに関わり、企業、行政とのプロボノプロジェクトを担当

・小堀 誠也さん

2019年から二枚目の名刺に関わる(普段は製薬会社で勤務)

今回のセミナーでは、プロジェクトの伴走者の立場でトーク

・坂田 美佳さん

2022年から二枚目の名刺に関わる(普段は通信会社で勤務)

今回のセミナーでは、プロジェクトに参加した市民の立場でトーク

●各団体の紹介

2つの団体の概要については各団体のホームページをご参照ください。

サービスグラントからは、ボランティアに関心がある人は6割程度いるが、実際に参加する人は2割弱にとどまっているので、このギャップを埋めるため、より参加しやすいよう、働きながら参加する仕組み=プロジェクト型 での社会課題解決をを目指していること、プロボノワーカー(プロボノ参加者)からも支援されたNPOからも高い満足度を得ていること、などが紹介されました。

二枚目の名刺からは、参加者がプロジェクトに参加する目的として「社会課題を解決したい」が82%、参加した後は自分の変化や成長を感じている人が93%、参加者の職業として一番多いのは会社員で76%であること、などが紹介されました。

●プロジェクト型の市民活動の整理

特定の課題や目的を達成するために期間限定で活動することがポイント

・日本の社会状況の変化に対して、社会の隙間を埋めるNPOが増加しているが、そのNPOを助けるボランティアが必要。

・ボランティアに参加しない理由の上位は、「どのようなボランティア活動の場があるのかわからない」「自分にどのような活動ができるかわからない」「いったん始めるといい加減なことはできない」の3つ。

・特に「いったん始めるといい加減なことはできない」という日本人のまじめさがブレーキになってしまっているので、「やるべきこと」を決めておくと参加のハードルを下げられるのではないか。

・期間限定で目標を明確にすることで、まじめな日本人がボランティアに参加しやすくなる、という仮説に基づいて活動している。

と、堀さんからご説明いただき、「プロジェクト型の市民活動」の必要性がよくわかりました。

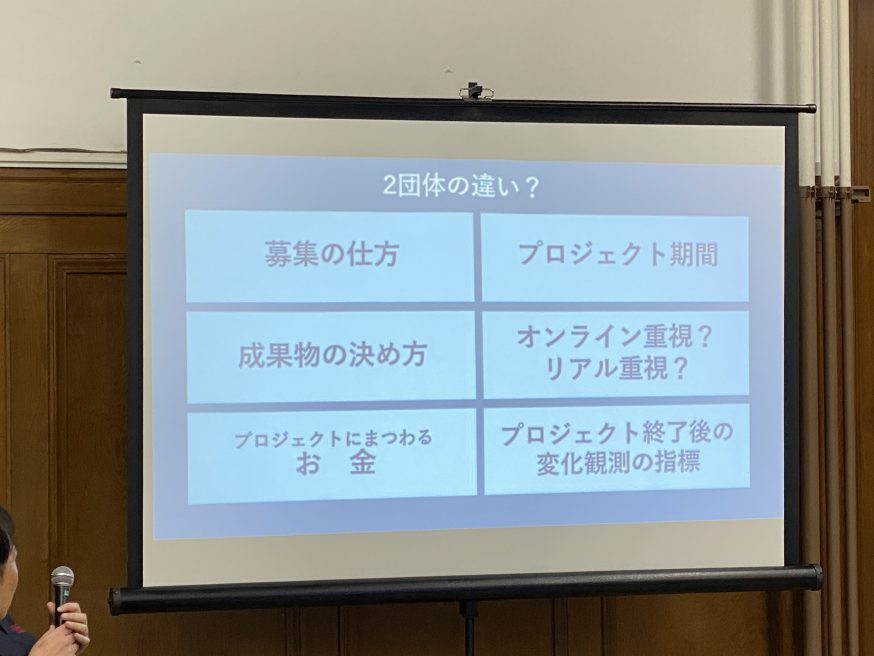

●各団体のプロジェクトの進め方

2つの団体それぞれのプロジェクトの進め方についてご紹介いただきました。

●二枚目の名刺

・標準で3か月のプロジェクト

・20~30人の社会人がコモンルーム(団体説明会)に参加し、3つの団体の説明を聞く

・自ら「想い」を持った支援団体に手を挙げてプロジェクトに参画できる

・共感(想い)を重視、必ずしもスキル・経験を要しない

・社会人5-6人でチーム編成。伴走役のプロジェクトデザイナーが入る

・支援団体とコミュニケーションを取り、課題に対する理解を深め、取組内容を決めて、支援団体に企画提案→方針決定

●サービスグラント

・団体から解決したい課題を申請してもらう

・サービスグラントが団体にヒアリングし、支援内容や成果物を決める(スコープ設定)

・チームの人数、どういう役割の人が必要かは支援内容・成果物の種類により設定する

・プロボノワーカーを募集し、チームを編成する

・支援の種類は「情報発信支援」「業務改善支援」「ファンドレイジング支援」「事業戦略支援」の4つに大きく分かれる

・プロボノ参加者は、説明会、プロジェクト発表会、勉強会、キックオフに参加

・チームメンバーは、RPGゲームのパーティーのように役割が異なる(異なるスキルやスタンス)

募集の仕方、成果物の決め方などが大きく異なっているようです。

●経験者トーク

河井さんと坂田さんから、プロジェクトに参加した際の経験談を語っていただきました。

チームとしての動き方を学んだこと、リーダーはチームで育てるものだと気づいたこと、やりたいことが明確にある人と相手のことを考えすぎてしまう人の間でチームがまとまらずにモヤモヤしたこと、プロジェクトに参加したことで挑戦するマインドが高まり様々な活動に参加することになったエピソードなどが語られました。

プロジェクトに参加したことで自分の成長や変化につながったというお話が印象的でした。

今後について、坂田さんからは、社会に関わる人を増やしたい(「二枚目の名刺」を持つ人を増やしたい)、河井さんからは、サービスグラントのように伴走支援のできる地域のコーディネーターを増やしたい、という思いが語られました。

●むすびに

今回のセミナーでは、プロジェクト型の市民活動について体験談も交えて詳しくお聞きすることができました。

また、現役社会人世代のボランティア参加、プロジェクト型といった進め方の共通点がある2つの団体でも、プロジェクトの進め方に違いがあることを学ぶことができました。

『働いて、遊んで、関わろう。それで未来はちょっといい』

みなさんも、「プロジェクト型の市民活動」に参加してみませんか。

シミポタ運営事務局